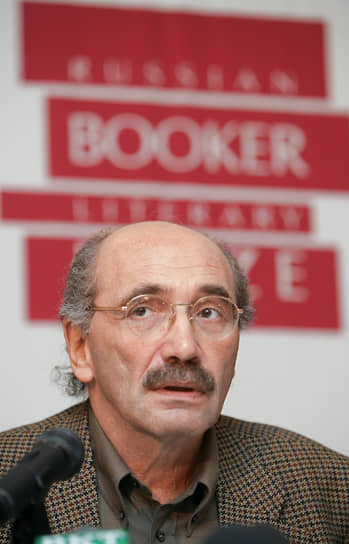

Вышла книга об Александре Кабакове

В издательстве «Русский ПЕН-Центр» вышла книга «Саша. Александр Кабаков и его эпоха», написанная Михаилом Гундариным и Евгением Поповым. Это биография Александра Кабакова (1943–2020), известного писателя, автора эпохальной для перестроечного времени повести «Невозвращенец» (1989), многолетнего сотрудника “Ъ”. О книге рассказывает Михаил Пророков.

Евгений Попов — один из авторов нашумевшего альманаха «Метрополь», автор многих книг прозы, личный друг и соавтор Александра Кабакова: они вдвоем написали книгу «Аксенов». Михаил Гундарин — автор книг стихов и рассказов, постоянный соавтор Евгения Попова: они выпустили вместе уже три книги — «Фазиль» (о Фазиле Искандере), «Василий Макарович» (о Шукшине) и «1968». В предисловии к «Саше» называет себя «читателем Кабакова с 30-летний стажем».

В общем, биография Александра Кабакова написана людьми, которые очень хорошо к Александру Абрамовичу относились.

Собственно, эка невидаль — биографии обычно и пишутся с симпатией к герою. А уж Александру Абрамовичу с его непревзойденным обаянием оказаться исключением и вовсе было бы странно. Однако общая симпатия не упрощает задачи биографа. Как и личная дружба. Тут может помешать именно близость, слишком интимное знание, ну и ощущение, что недоспорили, недосоревновались.

Может быть, поэтому так много внимания в книге уделено тому феерическому успеху, с которого началась карьера Кабакова-писателя,— повести «Невозвращенец». Подробно излагаются обстоятельства, при которых повесть была задумана и написана, словами самого Кабакова («Я не проснулся знаменитым. Я знаменитым уснул») описывается вечерняя радиопостановка на «Свободе» (радио «Свобода» признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией), после которой телефон автора начал разрываться от звонков («»Свободу» слушали все») (радио «Свобода» признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией), перечисляются последствия — договор со всемирно известным издательством, переводы во всех европейских странах, Японии и США, промоушен-тур по Европе, лекции в Австралии, гонорары, по тем временам зашкаливающие.

Все другие значительные тексты Кабакова в книге тоже рассматриваются подробно. И все-таки «Невозвращенец» — случай особый.

Все последующее: работа в «Московских новостях», публикация более ранних повестей, приход в «Коммерсантъ» уже в роли настоящей звезды, переход в «Столичную вечернюю газету», новые сочинения, «Новый очевидец», возвращение в «Коммерсантъ», руководство «Саквояжем»,— все это происходит уже с автором «Невозвращенца», того самого. Отсюда и повторы про «попадание» — действительно, попал, в самую что ни на есть кость.

История про писателя, всю жизнь греющегося в постепенно гаснущих лучах славы первого сверхпопулярного текста, была бы так же печальна, как, скажем, история актера, начавшего свою карьеру с роли Гарри Поттера или «одного дома». Или даже более печальна — актеру может снова повезти, а писатель может, например, оказаться в ситуации, когда читатели просто устали читать. Ситуация для тех, кто «попал» в перестройку, как нетрудно догадаться, отнюдь не гипотетическая.

Грозила ли подобная участь Кабакову? Отчасти на эту возможность проливает свет рассказ Евгения Попова (каждая глава книги заканчивается комментарием старшего из соавторов, с уже полностью личными интонациями). Попов не без легкой зависти рассказывает о купленном в начале 1990-х Кабаковым двухэтажном доме в Павловской Слободе, который он перестроил «за огромные деньги», объясняя покупку так:

«…Думал, что после сногсшибательного успеха «Невозвращенца» буду «как Фолкнер». То есть поселюсь в близкой провинции, буду писать что хочу и пить сколько влезет… А только выяснилось, что без постоянной работы я жить не могу».

И вот этому неумению жить без работы, а не только выдающемуся личному обаянию героя книга обязана своим вторым планом — портретом литератора, журналиста, профессионала (личной жизни героя в книге, за исключением глав о детстве и молодости, почти нет), складывающимся как из воспоминаний Евгения Попова, так и из слов других лично знавших Кабакова людей.

В них и восхищение, как в воспоминаниях Андрея Колесникова (он, кстати, тоже вспоминает о доме в Павловской Слободе, но называет его не «виллой», как Евгений Попов, а «домишком для кошек и собак» — такая вот разница восприятия): «Заметки, выходившие из этого отдела (возглавлявшегося Кабаковым коммерсантовского отдела «Общество».— “Ъ”), были блестящими. Он не только не ленился и рассказывал каждому, как и о чем писать, но и переписывал их потом. И все равно это оставались заметки тех людей, которые их писали: он был деликатным и делал то, что должен был, филигранно (похожи они были, пожалуй, мне казалось, только вот вдруг вырывавшейся, казалось, из ниоткуда этой убийственной иронией). И он всем им дарил счастье разговаривать с ним».

И легкая ирония, как у другой коллеги Кабакова по «Коммерсанту» — Татьяны Щербины: «Сотрудники вели себя учтиво, хорошо одевались, а зарплаты были невероятно высоки. Всё как на Западе. Тут произошло полное совпадение — это и был Сашин идеал… Саша гордился своей работой в «Коммерсанте», у него появился даже такой величественный взгляд, как у человека, который делает историю».

И даже гнев — биографы не уточняют, были ли лично знакомы Александр Кабаков с Виктором Топоровым, но за редакционную политику «Саквояжа» пламенный критик учинил писателю форменный разнос: «Если бы этот журнал Александр Абрамович издавал за свой счет и сам разносил по купе, вопросов не было бы… Писателей, страдающих патриотизмом, в журнале никогда не было и, видимо, не будет — как класса».

Надо заметить, что в 2009-м, когда Топоров писал свой фельетон, Кабаков сам не то чтобы начал «страдать патриотизмом», но называть его западником можно было исключительно по кругу общения. Затем и круг общения стал иным. «Моя позиция привела к тому, что со мной не разговаривает половина Москвы»,— признается Кабаков в 2016-м, давая интервью Игорю Свинаренко, еще одному коммерсантовцу. В том же интервью он назовет себя «русским империалистом», а в колонке в Forbes выскажется еще более определенно:

«У меня не просто репутация мракобеса, я и есть мракобес. Мне 73 года. И я успел стать таким. Это позволяет говорить более откровенно и не требует напряжения».

Можно было бы попытаться свести этот второй план книги — портрет человека, много и упорно работавшего, думавшего, переосмыслявшего, не боявшегося меняться, переделывать, возвращаться (как возвращается в свою эпоху герой сиквела «Невозвращенца» — повести «Приговоренный»),— к первому, к судьбе писателя, всю жизнь вынужденного соответствовать внезапно свалившейся на него славе. Дескать, в перестройку работал на перестройку, в нулевые служил глянцу, в десятые пошел в империалисты… Мешает не только то, что сам Кабаков считал свою славу во многом делом случая, но и то, что для перемен столь быстрых и резких обычного таланта притворства не хватило бы. Нужен был бы дар сверхъестественный, иначе не миновать прокола. Или искренность. Потому что, как написала в своем отзыве на попавшую в 2016-м в лонг-лист «Нацбеста» кабаковскую «Камеру хранения» Ольга Погодина-Кузьмина, «то, что в более стабильных системах свершается как смена исторических вех, у нас происходит в течение одной короткой человеческой жизни… И то, что Александр Кабаков сохранил верность идеалам юности (пусть и воплощенным в дубовых столах из комиссионки, ботинках-утюгах и в плаще «Дружба»), лично у меня вызывает лишь почтение, хотя кому-то это фрондерство длиною в жизнь и покажется смешным».

«Фрондерство» это, выражающееся, конечно, не только в умении разбираться в пиджаках и плащах, но и — то в антисоветизме, то в попытке заглянуть за край той самой перестройки, которая вроде как исполнение всех чаяний и полная сбыча мечт, то в разрыве с интеллигентской тусовкой по поводу Болотной и Крыма и непримиримой борьбе с интернет-литературой (есть некая ирония в том, заметим мы из 2025 года, что на author.today и иже с ним непреходящим успехом пользуются истории про «попаданцев» — а ведь «Невозвращенец» тоже про «попаданца», только не такого удачливого), позволяющей называться писателем любому способному попадать по клавиатуре,— можно было бы назвать и иначе. Романтикой, например.

Той, о которой в рецензии на роман «Поздний гость», например, говорит Александр Мелихов: «Как и классический романтик, Кабаков (вернее, его герой-повествователь) сбегает в мир грез, где по-прежнему есть место подвигам и пламенным страстям, но в отличие от былых романтиков он уже не забывает о мнимости этого мира… И это создает особый эффект: так сказать, герой «Трех товарищей» на наших глазах сочиняет «Трех мушкетеров»».

Прекрасный повод для иронии. Для меланхолии, о которой в один голос говорят все, знавшие позднего Кабакова.

Но и для того, что скрывается за этой меланхолией и этой иронией и что иногда все-таки можно выражать словами — как это сделал Кабаков в 2015-м в речи при вручении премии журнала «Знамя»: «…Одной твоей любви мало — нужна взаимная, встречная. Значит, надо научиться ее вызывать. Это хлопотно, мучительно, почти невозможно. Но если бы мы хотя бы пытались… Можно было бы достичь своих целей без единого выстрела».

Пока не получается — без выстрела не достигаем.

Учиться стрелять? Или учиться не попадать?